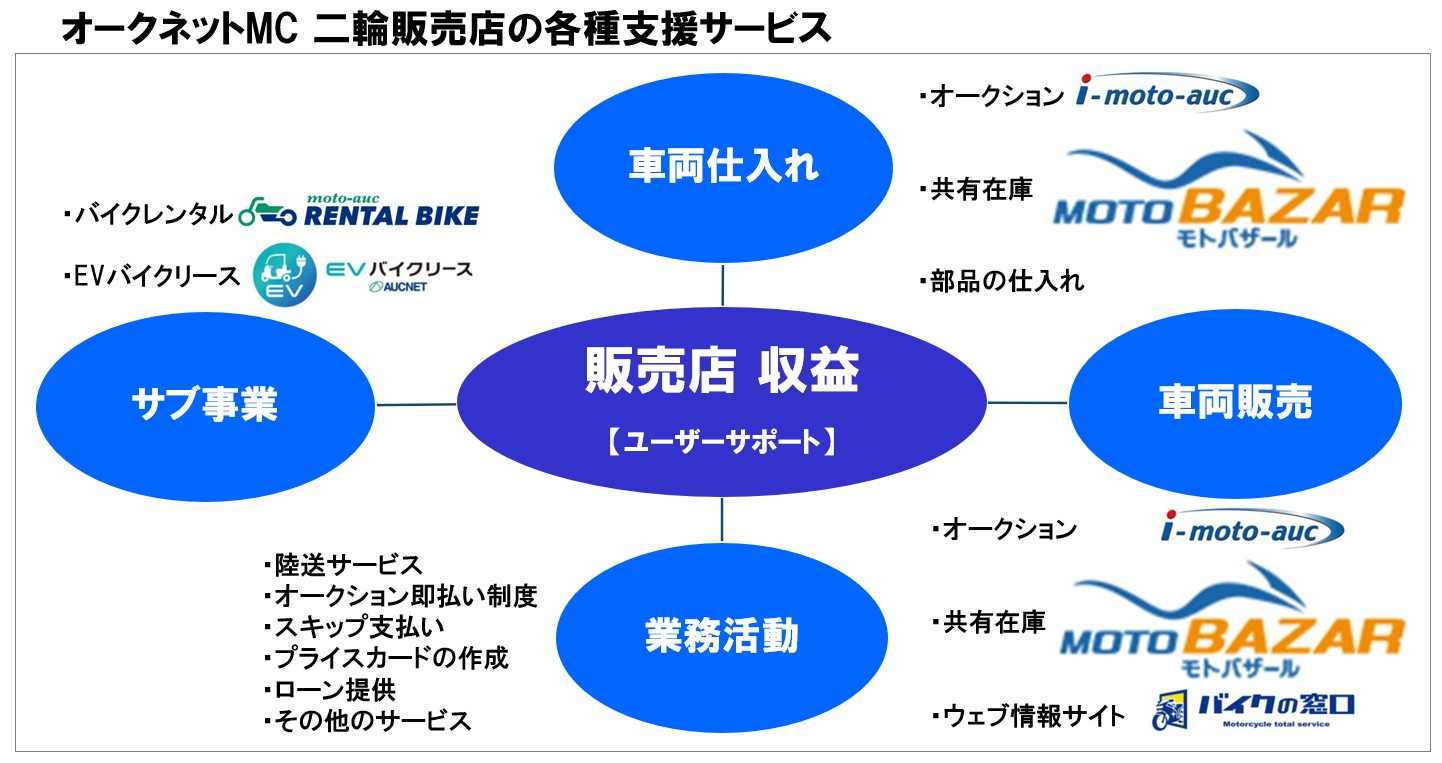

バイクの店頭在庫を持たなくて商売は可能だ――。循環型マーケットデザインを展開するオークネットの二輪事業の子会社、株式会社オークネット・モーターサイクル(オークネットMC)が、業者向け中古バイクオークションをはじめ、バイク販売店の経営・運営業務を総合的にサポートする各種サービスを提供する。サービスの一つ、共有在庫の「モトバザール」がある。モトバザールは、バイク店が業者売買する同社会員オークションのi-Moto aucに次いで利便性が高く、利用する店舗が徐々に拡大している。

「店舗支援サービスは使い倒せ!」の今回は、共有在庫の「モトバザール」に注目していく。すでに同社オークション会員はモトバザールを認識、利用している会員もいるだろうが、改めて利用することでバイク販売をはじめ、業務の効率化などでも幅広く活用できることを挙げる。すでに活用している会員店には、単に車両の売買だけではない、業務活動に有効であることも取り上げていく。

同社がモトバザールを開始して10年以上が経過する。現在は9000台に迫るバイクが常時モトバザールに登録され、売買されている。同社オークション会員約5000社のうち、多くの会員がモトバザールに登録しており、月間取引台数は一時期の100台レベルから約200台へと拡大している。モトバザールはオークションとは、似て非なるものといえる。扱う車両、バイク店間での売買することは同じであっても、売買の仕組みが異なり、使い勝手も大きく異なる。

モトバザールがスタートした当時、会員店では、自店の在庫車を「なぜ他店、競合であるかもしれない店舗のために、在庫車を共有しなければならないのか」といった販売店経営者ら考えが少なくなかったとみられる。「共有」という文字、ことばだけが先行し、自店の在庫で他店が儲けるといった、先走り誤ったイメージで受け止められたのだろう。マイナス思考が染みついているともいえなくない。例えそうであっても、逆にみれば、他店の在庫を売って利益が上げられるということでもあるのだが。

モトバザールの実際は、基本的に「販売店間での、売買の活性化」といえる。オークションと似ているが、モトバザールの場合は、極端な場合を例に上げるとすれば、出品店は店頭在庫の販売機会が増えると同時に、登録車両を売ることで、ほぼ確実に利益を上げられるということだ。販売価格では希望価格の提示のため、その価格で販売できる機会も多くなる。一方で買い手の会員は、在庫を持たなくてもユーザーに9000台近いモトバザールの登録車両の中から、ユーザーに販売できるということだ。さらに挙げると、在庫車を持たない販売店でもユーザーに小売りができることで、出品店もさらに売りにつながる機会が増えるということでもある。

出品店であれば木曜のオークション開催日を待たずに、同社受付時間の平日であればいつでも、欲しいという会員店に販売できる。それもオークネットMCが会員同士の売買を仲介するために、オークションの様に値が付かなくても「売る」といったリスクが避けられ、登録した車両価格から買い手との交渉になるから、売り損が極めて少ない。

モトバザールの車両情報は、会員のみが閲覧できる特別なサービスだ。車両情報の登録や情報の閲覧は、24時間365日にわたり可能となっている。売り手の出品店と買い手の落札店の双方の基本的な移用メリットは①約5000社の会員を限定として閲覧可能②出品登録車両は店頭在庫が中心のため良質車が多い③登録在庫車は常時9000台近くと多い④出品車両の掲載は無料で、商談成立時のみ手数料発生⑤商談は平日の月曜から金曜⑥店頭在庫を業販でき、さらに小売りが可能⑦業販価格は「マスク機能」で伏せることができるため、ユーザーとの商談時に端末画面で案内できる――ことが挙げられる。

この様にモトバザールの特徴を整理してみると、業者間オークションの必要がないようにもみられなくない。モトバザールは将来的には、現在のオークションに代る仕組みともいえなくない。ただ、課題として挙げるとすれば、出品店は売りたいときに即日で売れるとは限らないことや、買い手の会員サイドでは、特に店頭在庫が少なくてもユーザーにモトバザールの9000台近い在庫の中から、ほぼ確実に希望の車両を買うことができるということを、ユーザーに認識してもらうことが挙げられそうだ。ユーザーがモトバザール利用店であることがわかることで、販売が確実に増えるものとみられる。ユーザーへの販売が増えれば、出品店の登録車両の販売も拡大するとみられる。

売り手の出品店と買い手の落札店の双方のモトバザール利用の活かし方については、次回以降で詳しく紹介していく。